欧洲留学 | 在意大利公立美院留学:艺术、压力与成长的交响曲

2025/10/22/周三 13:28

点击量:29

2018年,我怀揣对艺术的憧憬来到意大利米兰,开始了为期一年的意大利语学习。2019年秋季,我正式进入佩鲁贾美术学院,开启了在意大利的艺术求学生涯。回首这段时光,它像一幅层次丰富的油画,既有学业压力的深色笔触,也有人际温暖与艺术灵感的明亮色彩。

学业压力:

自由与自律的平衡

意大利美院的教学模式与国内有很大不同。这里极度强调学生的自主性和批判性思维。教授不会每天督促你完成作业,而是抛出课题、提供方向,剩下的全靠自己探索。刚入学时,这种“自由”让我很不适应——比如视觉艺术系的课程,一个“空间与感知”的课题可能只给三周时间,却要求交出从概念草图到材料实验的完整方案。

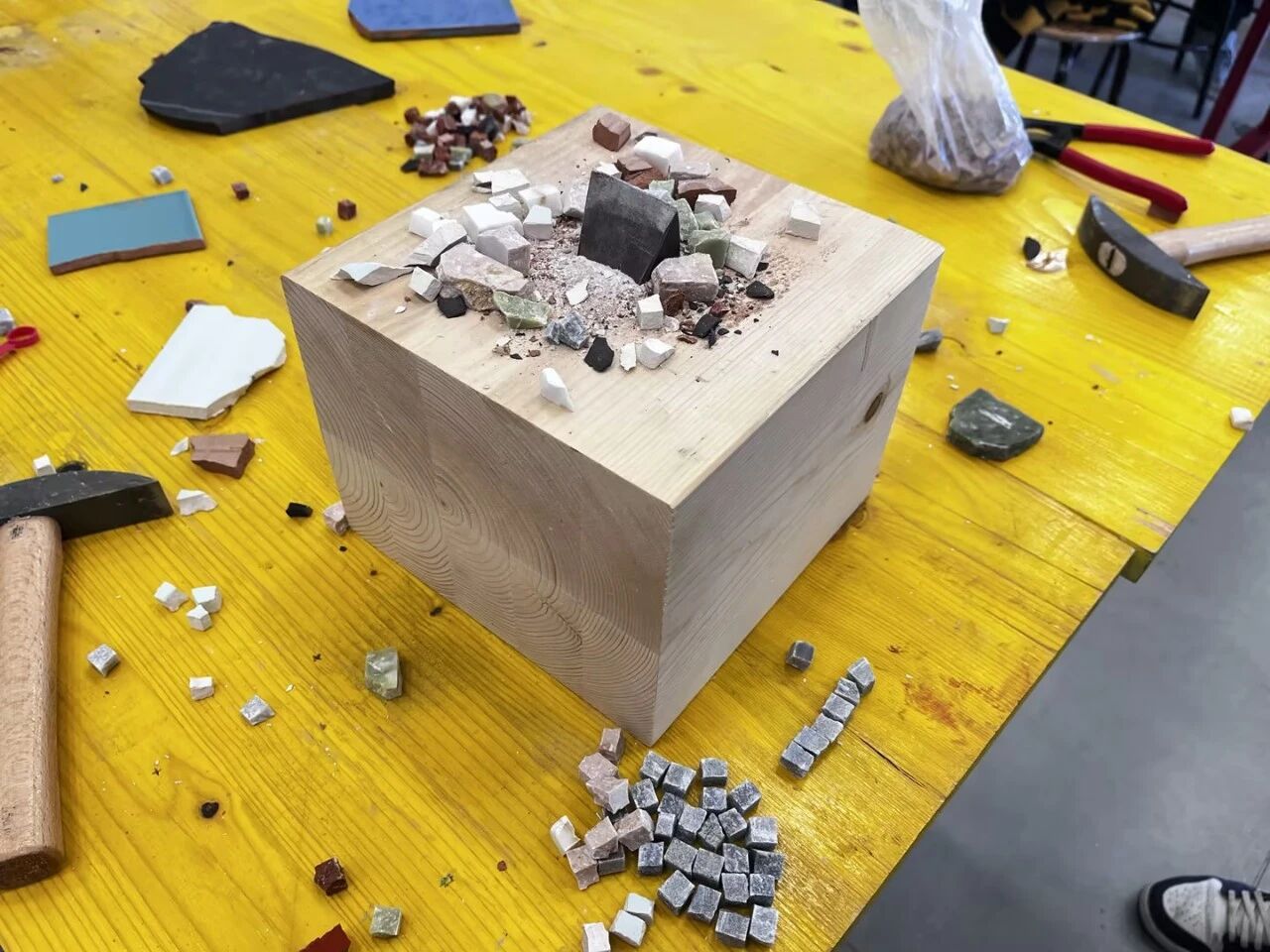

马赛克课敲大理石的工具

最大的压力来自期末评审(esame)。作品不仅要呈现技术完成度,更要展示清晰的概念脉络。我记得第一次期末展示时,教授打断我的技术讲解,直接问:“你认为这件作品和当代社会的关联是什么?”这种追问迫使我不停地阅读艺术理论、观看展览、反思创作意图。熬夜在工作室赶工是常态,但压力也催生了成长:我学会了用意大利语撰写艺术陈述,从最初依赖翻译软件到能流畅地表达“非对称构图中的情感张力”这类复杂概念。

师生关系:

传统“作坊”精神的延续

意大利保留着“师徒制”的痕迹。我的版画教授总在课后留下半小时,边整理铜版机边和我们讨论各个艺术家的蚀刻技法。有次我尝试混合媒材时遇到技术难题,他直接带我去了校外的工作室,给我介绍一位专门做金属创作的艺术家。这种超越课堂的指导让人感动。

版画课上课场景

同学关系则更像战友。我们国际生和本地学生一起在工作室通宵时,会分享各自的文化视角——意大利同学教我如何从巴洛克教堂的光影中提取色彩,我则和他们分析中国山水画的留白哲学。小组布展时,为了调试投影装置的角度,我们曾连续三天吃冷披萨,但当多媒体作品在古老的学院长廊里完美呈现时,那种成就感足以消除所有疲惫。

实习机会:

古老学院的当代触角

我们学院与托斯卡纳、翁布里亚大区的艺术机构有长期合作。我通过学校申请到锡耶纳当代艺术中心的实习机会,负责布展协调。最难忘的是参与筹备“地中海青年艺术家联展”,我不仅学到了专业展陈的灯光设计技巧,还协助策展人处理了与十国艺术家的联络工作。这段经历让我意识到,意大利艺术界正在传统与先锋之间寻找新的对话。

许多同学还进入了修复工作室、剧院美术部门甚至时尚品牌(如佩鲁贾附近的意大利奢侈品牌Brunello Cucinelli)实习。关键是要主动——我曾在某个展览开幕式上,鼓起勇气向一位独立策展人介绍自己的创作,后来她邀请我参与了阿雷佐市立画廊的公共艺术项目。

艺术氛围:

活在行走的美术馆里

在意大利学艺术最奢侈的资源,就是整个国家都是你的课堂。从米兰的《最后的晚餐》到阿西西的乔托湿壁画,从威尼斯双年展到佛罗伦萨的工匠小巷,艺术渗透在日常生活里。我的色彩笔记里记录着不同季节的托斯卡纳夕阳,素描本上临摹过几十个教堂的玫瑰窗。

佩鲁贾

佩鲁贾本身就像一座层叠的艺术史教科书。埃特鲁斯坎拱门下的街头艺人,中世纪广场上的行为艺术,与学院里的实验影像创作形成奇妙呼应。我常去的市立图书馆藏有15世纪的古籍,当你摸着羊皮纸纹理查阅资料时,会真切感受到自己正站在无数巨人的肩膀上。

阿雷佐的古董集市

特别资源:

不被写在手册里的宝藏

除了知名的美术馆,这些资源更值得挖掘:

- 学院夜间开放工作室:每月一次的跨学科工作室夜展,能让绘画系学生接触到装置艺术家的创作过程;

- 小城艺术节:像古比奥的烛光节、斯波莱托的两个世界节,都是接触非主流艺术的绝佳机会;

- 材料实验室:美院的石雕工坊保存着传统的石膏翻模技术,这种手工艺传承在数字化时代尤为珍贵;

我毕业啦!(教授亲自为我带上桂冠,宣布毕业)

在意大利留学的四年,我经历过语言不通时的孤立无援,也享受过作品被画廊收藏的喜悦。意大利的教育教会我的不仅是技法,更是如何让创作与生命经验对话。某个黄昏,当我站在佩鲁贾的制高点,看着夕阳把中世纪塔楼染成蜂蜜色时突然明白:在这里,艺术不是被供奉的标本,而是始终呼吸的、温暖而真实的存在。对于准备来意大利的学弟学妹,我的建议是:带上你的好奇心和勇气,这里的每一块古老石头都可能成为你创作的起点。

更多留学资讯

联系我们